高醫大性別所本月舉辦一系列的三八性平活動,這次與胡郁盈老師的「動物與日常生活」課程結合,邀請到台灣動物社會研究會的副執行長陳玉敏,帶領同學看見動物的生活處境,並討論「動物保護中的性別與暴力」。

動物剝削與性別不平等有什麼樣的關聯呢?玉敏老師首先以俗語「老子可不是吃素的」指出,肉食文化其實與陽剛特質高度相連。在個人的層次,性別期待讓男性認為自己吃素是不夠有男子氣概的行為,因而更難改變飲食習慣;在產業的層次,全球畜牧業不僅由男性主導,工業化畜牧更強調對動物產出肉、蛋、奶的「控制、佔有與生產」,一如父權社會對女性勞動與生育能力的控制。由此可見,動物剝削與性別不平等是相互交織的議題,涉及社會文化、經濟結構、權力關係與倫理觀點等面向。

接著,玉敏老師帶領同學深入經濟動物的處境。玉敏老師以台灣的乳牛為例,指出乳牛所面臨的多重痛苦。由於台灣飼養的荷蘭牛是溫帶動物,台灣高溫多濕的環境使乳牛長期處於熱緊迫的狀態;在擁擠而骯髒的生活環境中,乳牛無法好好躺臥休息,容易導致蹄部病變與罹患乳房炎;為了提高經濟效益,乳牛被迫密集的懷孕、生產與提高泌乳量,乳牛攝取的能量遠高於消耗,導致負能量平衡(negative energy balance)的健康問題;在農場的管理作業下,乳牛被迫以強鹼腐蝕牛角、以乾冰在腹部烙印編號、以及產後母子分離等,使乳牛一生都感到身心緊迫。為了解決乳牛身心緊迫所帶來的健康問題,酪農也必須持續對乳牛投藥,維持牛奶產量不受影響,因而人類在喝牛奶的同時,也可能喝下在乳牛體內的各種藥物,對於人類健康也會產生不良影響。

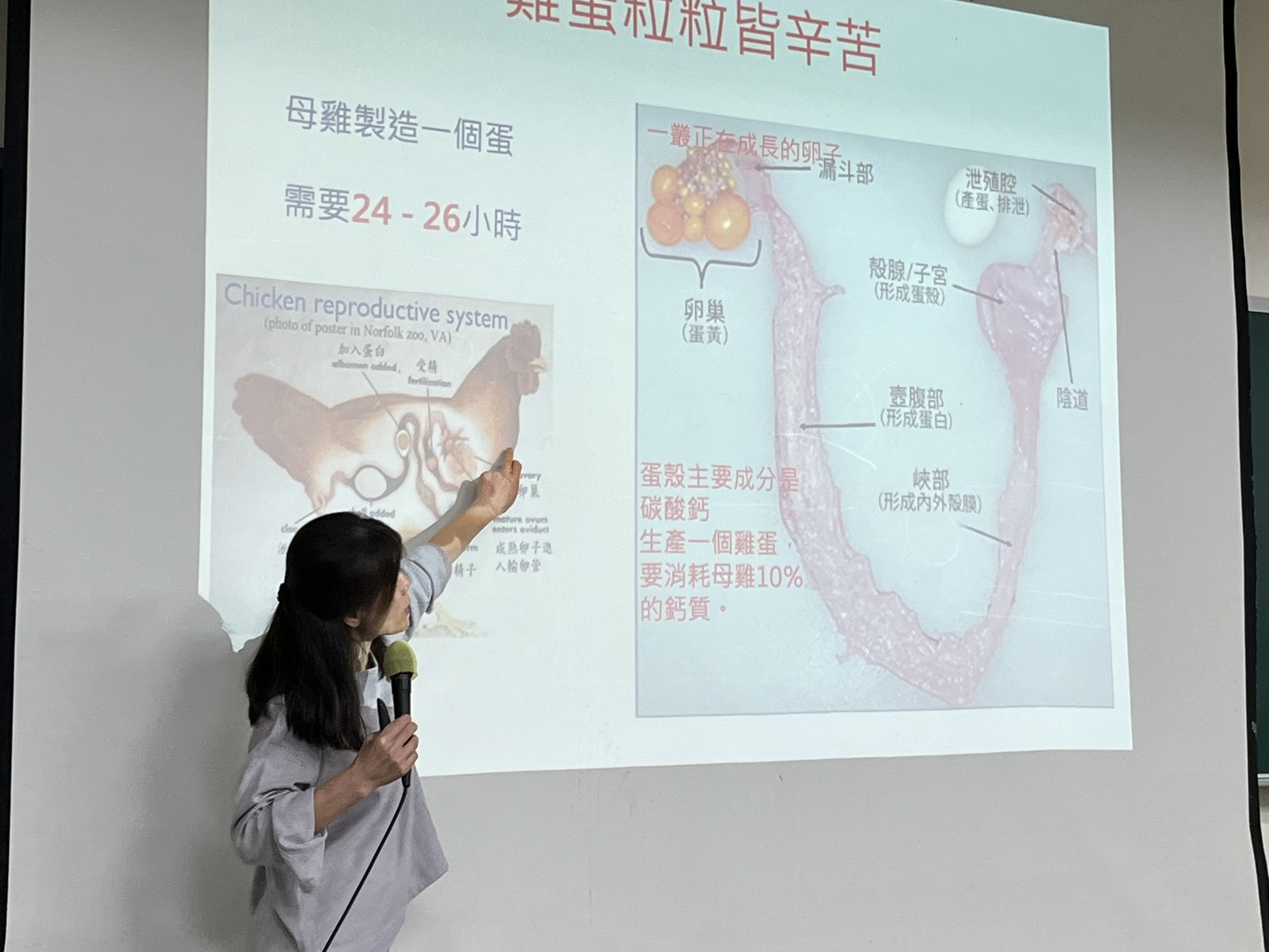

另外,玉敏老師也說明雞在一生中會受到什麼樣的對待。小雞在出生後會先被依照性別區分開來,公雞會因為肉量較少沒有經濟價值,直接被丟棄至機器絞碎;母雞則是被關進籠中不斷產蛋,直到無法產蛋後宰殺。這些母雞一生都生活在大約一張A4大小的格子籠中,每個籠子還要擠下4隻母雞,相當於12個成年人擠在不到一平方公尺的空間。格子籠不僅限制了母雞的習性,如洗砂浴、棲息高處、或是展翅等等,並且由於籠子空間狹小容易使母雞感到緊張,進而相互攻擊導致皮膚受傷,再加上生活在充滿排泄物的環境,也嚴重影響母雞的健康,必須使用更多環境藥物,卻讓母雞生出更多的藥殘蛋。因此,從乳牛與母雞的生活處境我們可以看到,人類為了方便管理與提高經濟效益,是以對動物的剝削和暴力積累而成的。

「若我們將生命視為物件,我們就開始合理化對動物的暴力對待。」演講最後,玉敏老師向大家說到,讓大家了解動物的生活處境,並不是要大家都不再吃肉,而是告訴我們可以做出另一種友善動物、在乎動物福利的消費與選擇。除了消費,玉敏老師也鼓勵大家可以更進一步,一起以公民的力量呼籲大企業不要採用動物虐待的肉品。雖然系統看起來難以撼動,但只要我們一起行動,我們就能夠改變這個宰制動物的系統!

-

文字記錄:本所研究生楊汶樺

影像紀錄:本所研究生楊汶樺